Hier finden Sie eine kleine Auswahl unserer Forschungsprojekte.

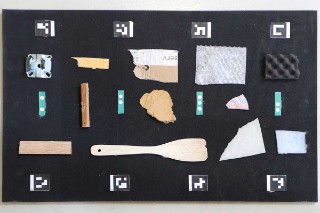

Wie lassen sich Straßensanierungen wirtschaftlicher und mit weniger Verkehrsstörungen planen? Der Versagenszeitpunkt einer Asphaltstraße hängt vom strukturellen Zustand der Asphalttragschicht ab. Überprüfungen sind derzeit nur stichprobenartig per Bohrkernuntersuchung möglich und schädigen die Straße zusätzlich. Gemeinsam mit Forschungs- und Industriepartnern entwickeln wir eine Lösung: ein intelligentes Messsystem, mit dem sich der Zustand der Asphalttragschicht kontinuierlich, flächendeckend und zerstörungsfrei überwachen lässt. Grundlage des Messsystems ist ein Sensorgewebe im Asphalt. Am Fraunhofer WKI entwickeln wir passende Gewebekonstruktionen auf Basis von Naturfasern sowie einen Prozess für die schonende Integration des elektrisch leitenden Sensormaterials in das Gewebe.

mehr Info Fraunhofer-Institut für Holzforschung

Fraunhofer-Institut für Holzforschung