Hier finden Sie eine kleine Auswahl unserer Forschungsprojekte.

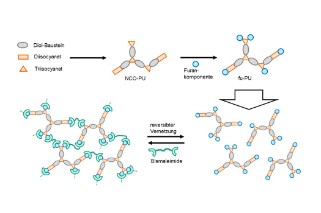

Mitteldichte Faserplatten (MDF) werden vielfach im Möbelbau eingesetzt. Sie haben eine sehr homogene Oberfläche, die sich besonders glatt beschichten lässt. Außerdem lassen sie sich ökonomisch und nachhaltig aus regional verfügbarem Holz sowie recyceltem Altholz herstellen. Daher spielen sie auch in der Bauindustrie eine große Rolle – zum Beispiel als Trägermaterial für Fußbodenbeläge oder Wandpaneele. Mit diesem Forschungsvorhaben möchten wir MDF und ähnliche Faserplatten noch zukunftsfähiger machen. Gemeinsam mit Industriepartnern entwickeln wir ein formaldehydfreies Klebstoffsystem mit biobasierten Stoffen, die preiswert am Markt verfügbar sind. Besonderer Clou: Das neue Klebstoffsystem kommt ohne klassischen Klebstoff aus.

mehr Info Fraunhofer-Institut für Holzforschung

Fraunhofer-Institut für Holzforschung